私の名は師光(もろみつ)。

橘家に仕える家人である。

こちらの御正室の二の若君が元服なされた折より、その供として長くお仕えしている。

この二の若君、名を友雅様と仰せられて、現在、主上の覚えめでたき左近衛府少将に任じられておられる。

武芸、和歌、管弦にも秀で、数多の美姫との華やかなる噂も星の数ほど…

このような素晴らしき若君にお仕え出来ることは、私には身に余る光栄である。

しかし、花の間を飛ぶ蝶のごとく、どんな姫君の下へと通おうとも、

羽を休めることのなく離れていく友雅様の様子は、

少々浮つき過ぎなのではないかと私には思われたのだが、それも貴族の常。

一介の家人ごときが、そのような僭越なことを考えるべきではないと、常々己を戒めていた。

その友雅様があるときから通い場所を一所に定め、他の女人の下へ通うのをぴたりとお止めになった。

決まった恋人がおできになったのだ。

当初はそれも一時の気紛れかと思われたが、今度ばかりは若君も本気のようである。

それを知ったときの私の心中は、正直複雑であった。

何せ、友雅様の本気の御相手は、女人ではなく、男であったのだから。

しかも、稀代の陰陽師、安倍晴明様の愛弟子といえど、身分低い下級貴族である。

しかし、友雅様の供で、そのお相手、安倍泰明様の姿を垣間見、ときには言葉を交わすなどして、

徐々に私にも、若君がこの方に魅かれた理由が分かるようになった。

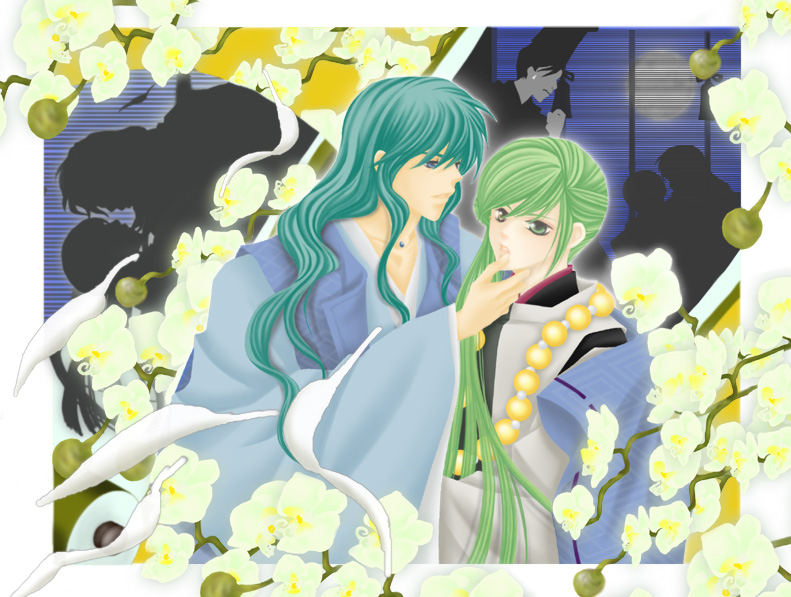

泰明様は、大変お美しい方である。

初めてお目に掛かったときは、そのお顔の半分に、呪いのようなものを施されていて、

それがこの方の美しさを少々損なわせていた。

しかし、いつの間にかその呪いも消え失せ、泰明様の美しさは、周りの者に隠しようもないほどに明らかとなった。

そのことに、若君がやきもきするほどである。

丈なす翡翠色の髪は艶やかで、白い肌は輝くほど。

宝玉のような翡翠と琥珀の瞳に、咲き匂う桜の花弁のようなくちびる。

これほどの美姫がこの京に一体幾人いることか。

泰明様のこの美しさが、数多の美姫を見慣れた友雅様の心を捉えた一因であろう。

しかし、それだけではない。

泰明様は、そのお姿を裏切らぬ清らかな心もお持ちでいらっしゃるのだ。

僭越ながら断言させていただくが、京中、いや国中を探しても、

泰明様のように姿と心の美しさを併せ持った方はいらっしゃらない。

何よりもそれこそが、友雅様のお心を捉え離さない泰明様の魅力なのだろう。

泰明様と恋仲になられてからの若君は、それまでの物憂げで退屈そうなご様子とは打って変わって、

日々生き生きとして楽しそうなご様子となり、長く仕える私としても安堵したものだった。

そんなある日のこと。

「師光。すまないが、文遣いを頼まれてくれるかい?」

「は。安倍の姫君様にお届けするのですね?」

「察しが良くて助かるよ」

そう言って友雅様は微笑まれたが、このように私に文遣いを頼むときは、

専ら届け先は泰明様のところと最近では相場が決まっていた。

菊の花に淡香の薄様を結び付けた文を押し頂くように受け取り、私は素早く身を翻した。

「その文をお届けしたら、すぐに戻ってくれ。お前にも準備を手伝ってもらいたいんだ」

「畏まりました」

先ほどの友雅様のお口振りから察するに、この文は、今宵、

泰明様をお招きしたいとの旨を記したお誘いの文なのであろう。

今までのご経験と技を生かした絢爛たる言葉と筆遣いでこの文は彩られていることであろう。

あの友雅様のこと、誘い文句と共に、泰明様の美しさを称えた歌も詠み込まれておられるかもしれぬ。

しかし、泰明様はご自分のお美しさを自覚しておられないからなのか、

友雅様の技巧を尽くした文の内容を全ては理解し切れておられぬ節がある。

お文を交わし始めの頃は、友雅様の文を拡げては、首を傾げていらっしゃることが多かった。

そのことを私が友雅様に正直にご報告申し上げると、

「そうか。きっと泰明殿は虚飾を好まれないお方なのだろう。清らかな泰明殿らしい。

今度はもう少し分かり易い彼のお気に召すような文を差し上げることにするよ」

と、苦笑しながらも仰っていた。

以前、他の姫君が友雅様のお文にそのような反応を示したときは、

「思っていたよりも風情を解さない姫君だね」と興醒めなされておられたというのに…

まこと、ひととは変われば変わるものである。

とはいえ、この一件だけでも、友雅様の泰明様への深い愛情が知れるというもの。

…巷で言うところの「痘痕(あばた)も笑窪(えくぼ)」という状態なのかもしれないが。

とすると、ここ最近の友雅様の文は、技巧を抑えられた泰明様に分かり易いものとなっているのかもしれぬ。

…………気になる。

泰明様への文遣いを仰せ付かって困るのは、

こうして、お届けする文を覗き見したい衝動に駆られてしまうことである。

この文の中には、どのような睦言が記されているのか。

しかも、若君が得意とするところの技巧が抑えられたものである。

だが、いけない。

若君の苦労の賜物を拝見したい、というよりは、好奇心の方が勝っていることを、私はここで白状せねばならぬ。

友雅様が私にこうしていつも泰明様への文遣いを頼まれるのは、

私が文を覗き見るという不埒な振る舞いを決してするまいとの信を置いて下さっているからだというのに。

そして、その泰明様への文を覗き見たがために、馘首(クビに)された家人を数人、私は知っている。

私は必死に己の中の衝動と戦う。

それは、文遣いの私にいつも訪れる長く苦しい戦いだ。

しかし、そうして私が葛藤をしているうちに、泰明様のお邸へ付いてしまった。

それもまた、常のことである。

やがて、日が暮れ、群青の夜空に大きな月が掛かった。

完全に満つるにはまだ日が足りぬ月だが、淡くも真白き光を投げ掛ける様は充分美しい。

今、簀子(すのこ)で月見をされておられるおふたりには一層美しく見えることであろう。

もっとも、友雅様にとっては、月よりも泰明様であろうが。

友雅様が今宵、月にかこつけて、泰明様を愉しまれる為に、この庵に招待したのは、明々白々である。

私は、双ヶ丘中腹にある友雅様所有の庵に供としてやってきていた。

泰明様が人見知りをされるのを慮ってか、友雅様は普段は使わない無人の庵に、泰明様をお連れになったのだ。

おふたりの他は、友雅様の命で一足先に庵に脚を踏み入れ、内を整え、酒肴の準備をした私の三人のみである。

庵、とはいえども、友雅様が遊び心で造られたここは、

出家者が隠遁するために暮らす一般的な庵よりも部屋がひとつ多く、

控えめながらも凝った装飾が美しい家具調度が揃えられている。

私はおふたりがおられる簀子に面した部屋の隣にある小部屋に控えていた。

こうして話す相手もなく、ひとりでいると、埒もない考えがいくつも頭を過ぎるものである。

ふと、泰明様から「式神」…というものを使って齎されたお誘いをお受けするとのお返事に、

鼻の下を伸ばされていた友雅様のご様子を思い返し、私は少々不安になった。

あの若君のこと、万事抜かりないこととは思うが…

その為に、私も心を尽くし、身を尽くして、

このおふたりの宴を支援するべく奔走したのだ、今宵こそは大丈夫だろう。

…実は、ここだけの話であるが、おふたりは未だコトに及んでいらっしゃらないのである。

おふたりが想い交わす仲となられてから、半年近く。

この手のことには電光石火であられる若君が、未だ泰明様に手を掛けておられぬとは前代未聞の椿事である。

この不手際、友雅様がその気ではないからという理由では決してない。

それは逢瀬が失敗した後の友雅様の不機嫌そうなお顔から容易に判断できる。

泰明様にその気があるのかどうか…は、私ごときには判じかねるが、

裏表のない方ゆえ、友雅様を慕っておられるのははっきりと分かる。

よもや友雅様を拒まれることはないであろう。

それならば、おふたりの心持ちの他に何か理由があると思われるが、

友雅様から最も信が置かれていると自負する私でも、

流石におふたりの親しい語らいを覗き見るわけにはいかぬので、詳しいことは分からずじまいであった。

しかし、今、おふたりの語らいの場に居合わせるのは私ひとり。

私がおふたりの様子を覗き見たとて、咎める者はいない……

いや、いけない。

私は部屋の片隅で音が立ちそうなほど首を強く振る。

友雅様は、私がそのような破廉恥な振る舞いをしないと信じてくださっているからこそ、

私をただひとりの供としてお連れ下さったのだ。

その若君の信を裏切ることは出来ぬ。

しかし……

若君の常ならぬ不手際、その理由が分かれば、若君をお助けすることが出来るかもしれない。

そうだ、これは単なる野次馬根性ではなく、若君を思うが故の行動なのだ。

人目がないというのは、ひとをこれほどまでに大胆な考えと行動へと導くものか。

後から思い返せば、実に身勝手な理論を並べたものだが、

私はおふたりのご様子を覗き見たいという誘惑に抗し切れなかった。

私は部屋の境にある襖障子をするすると音を立てずに開き、素早く隣の部屋に移動する。

壁伝いにゆっくりと、おふたりがおられる簀子へ近付いていく。

簀子と部屋との境には御簾が下ろされている。

その御簾には寄り添うおふたりの影が月光に切り取られて映っていた。

流石にこの隙間から覗こうとしては、若君に悟られてしまう。

それゆえ、その御簾の隣、同じく簀子に面した壁にぴたりと身を寄せ、耳を付けた。

板壁なので、こうすればおふたりの会話くらいは聞き取れるであろう。

案の定、早速おふたりの会話が耳に入ってきた。

「…泰明、こちらを向いて」

おおっ、何と良い頃合、若君が口説きの態勢に入っておられる。

「友雅…っ、そうされては、月が見えない」

恐らく、泰明様の小さな頤(おとがい)を捉えられて、お顔を友雅様の方へ向けさせておられるのだろう。

…と、泰明様の小さな反抗に応えて、友雅様が思わせ振りな溜め息を吐かれる。

「私はいつの間に、これほどまで我儘になってしまったのだろう」

「友雅?」

「月見をしようと君を誘ったのは、私のほうであるというのに。

君の視線を独り占めする今宵の月に嫉妬してしまったようだ…」

友雅様が歯の浮くような台詞を次々と並べ立てておられる。

「いつでも私こそが君の視線を独り占めしていたい。君に私以外の誰にも近付いたりしないで欲しい。

いっそ君の心を私という存在で全て埋め尽くしてしまいたいとさえ思っている……

この想いはいつか君を傷付けてしまうかもしれない。しかし、私は君を欲せずにはいられないのだよ…」

おお…泰明様のお優しさに訴えて、気を惹こうとする策ですな、流石は若君。

「そのような…そのようなことはない。私のような者をそこまで想ってくれるお前の気持ちは嬉しい」

初々しく頬を染めて友雅様を見上げる泰明様の可憐なお姿が目に浮かぶようである。

それを、友雅様は蕩けるような笑顔で見詰めていらっしゃるに違いない。

「有難う、泰明…嬉しいよ……」

「友雅?あ…っ?」

御簾越しのおふたりの影が衣擦れの音と共にもつれ合うように横たわる。

おおっ!

ついに、ついにそのときがやってきたのだ!!

若君、この師光が付いております!

密かに拳を握りつつ、私はふとした疑問に駆られる。

友雅様はこのまま簀子でコトに及ぶつもりなのだろうか。

それとも慌てずに、このお部屋に泰明様を連れ込む…もとい、お連れするつもりなのだろうか。

ならば、このままここにいては私の覗きがばれてしまう!

私が慌てて、控えの間に戻ろうと、腰を浮かせかけたとき。

ばき!ばきばき!!

木の枝が幾つも折れる大きな音がした。

度肝を抜かれた私は思わず飛び上がって、驚きと後ろめたさからか、

気付けば、跳び退さるように、控えの間へと駆け込んでいた。

ばさり!ごおう!!

私が部屋の襖障子を閉めた直後。

特大の羽が羽ばたくような音と共に、先程の物音を上回る凄まじい風の音が障子の向こう側で聞こえた。

突風は、御簾を巻き上げ、調度類を倒す物音を立てた後、一瞬で去っていった。

一体何が起こったのか、理解できず呆然としていた私であったが、

「友雅、友雅!」

泰明様の切羽詰ったようなお声に、は、と我に返った。

「いかがなさいましたか!?」

「師光」

すぱんと襖障子を開けて駆け込んできた私を簀子に立った泰明様が戸惑いがちに見遣る。

そのお衣装に乱れたところは全くない。

「すまない、師光。先程の突風に友雅が飛ばされてしまったのだ」

「…………は?」

「あそこだ。高い枝ゆえ、友雅が自力で降りてくるのは難しいだろう。

私がこれから助けに行くが、師光、お前にも手伝って欲しい」

泰明様の白い指が示す高い木々の合間に、確かに友雅様のお衣装の裾らしきものが見て取れる。

「…は、はあ…それはもちろんで御座いますが……」

そう応えはしたが、あの一瞬の間に何が起こったのか、私には全く理解できていなかった。

「行くぞ」

ただ、颯爽と身を翻す泰明様の後に従うばかりの私にもひとつだけ分かることがあった。

今宵の逢瀬も失敗したということだ。

「一体天狗はどうしたというのだろう?」

不思議そうに首を傾げる泰明様の言葉が耳に入り、私は先程聞こえた羽音が、

鷹よりも数段大きなものだったことをぼんやり思い出していた。

この双ヶ丘を越えて、北に向かえば天狗が住まうという北山があるが…

それきり、泰明様は口を閉ざしてしまったので、未だことの真相は闇の中である。

また、私も、助けられたときは何とか笑顔を保っていたものの、泰明様をお見送りした後、

これ以上ない仏頂面となってしまった友雅様を宥めるのに、一苦労を強いられることとなったので、

この件を追求する暇(いとま)がなくなってしまった。

とにもかくにも。

若君の飽くなき挑戦はこれからも続くのであった。

若君、諦めてはなりませぬぞ。

見事、若君が本懐を遂げることが出来ますよう、この師光が、いつでもお助けしますゆえ。